| ★ 操作性について |

| 1. |

初めてこの受信機を持ったとき「軽いなぁ」と感じました.中を見ると重量物は電源トランスだけです.筐体はアルミ製で剛性のあるとてもいい材質です.LEDはディマーによって消灯まで調節できますが,メータに照明はありません. |

| 2. |

全体的にシンプルなつくりで,初めて操作する場合でも迷うことは無いと思います.緑とオレンジのLEDも気に入りました.外部からのリファレンス入力はスイッチで切り替える方式ですが,ゲートを利用してて自動的に切り替える方がよかったような気がします. |

| 3. |

標準で60チャンネル分のメモリ機能が備わっています.メモリへの書き込みにはやや煩雑な操作が必要ですが,メモリの呼び出しはレバースイッチでバンクを選択してMHz切り替えノブをまわすだけなので簡単です.もちろん周波数のほか,モードとフィルタ種別も同時に記憶してくれます. |

| 4. |

メインダイアルのエンコーダは1000P/Rもあるのでノブの回転に対する周波数の変化率が大き過ぎます.特に使い難いという程でもないのですが,10Hz台の数字を合わせる時に気を遣います.周波数の早送りはフロントパネルのボタンに任せて,そのうち分解能が400P/Rくらいのエンコーダに交換しようと思います. |

|

| ★ 改造したこと |

| 1. |

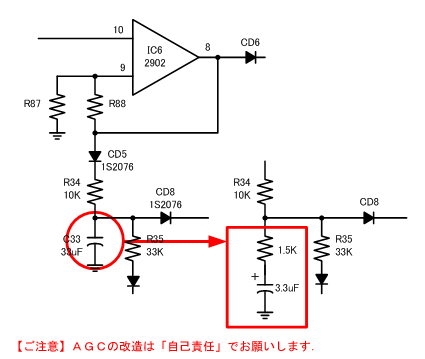

AGCを「SLOW」に設定するとリリース時間が鬼のように長く(10秒程度)なります.この固体に限った問題なのかも知れませんが,特に無信号の状態でCWを受信すると,AGCのオーバーシュートによって符号の一発目に酷いクリック音が混じります.あまりにも悲しいのでこの部分は改造することにしました.以下がその回路です.CAE140(IF&AFAMP基板)のC33(33uF)タンタルコンデンサを,元の値の1/10となる3.3uF(電解 or タンタル)と1.5KΩの抵抗をシリーズに接続したものに置き換えます.これでほぼ満足できる動作となりました.NRD92も同様に改造可能だと思います.やっぱりAGCは難しい…

|

|

| 【AGC改造方法】 |

【改造後のC33周辺】 |

|

| 2. |

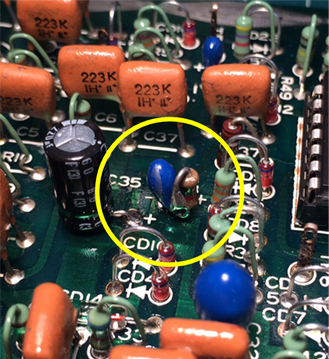

古い受信機ですからその用途も限られます.主な用途がBC帯のAM放送の受信だったりするので,標準装備の6KHzのセラミックフィルタではちょっと狭すぎると感じます.そこでAUXのポジションを使ってmuRata製の「CFK455G」を追加する事にしました.このセラミックフィルタを使うと帯域幅がほぼ8KHzとなり,ちょうど良い音質になりました.その昔,ハムジャーナルの特集に触発されて購入したNRD515という受信機の音の悪さに閉口した経験があるので,今回の結果には満足しております.ただし1KHzのクリスタルフィルタはリンギングがあっていただけません.

|

| 【追加したセラミックフィルタ】 |

|

| 3. |

音質の改善ついでにAF段も少し改造しました.AFアンプTA7222APの入力(PIN4)に接続されているC59(0.022uF)を2.2uFの電解コンデンサに交換しました.コンデンサのマイナス側はR76の方向に接続します.この改造によって低音域の増加が期待できます. |

| 4. |

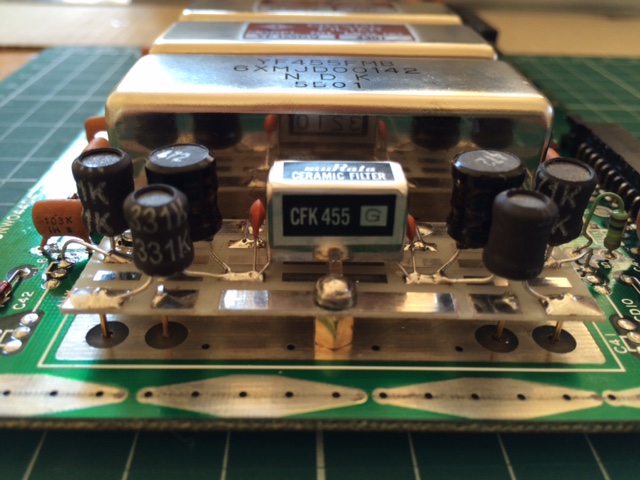

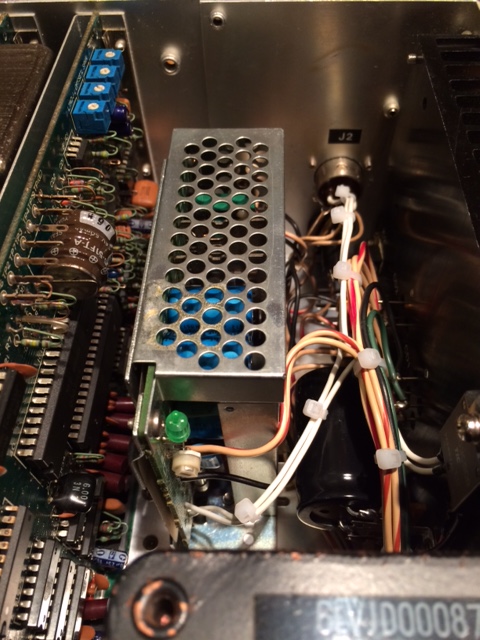

この受信機はDC24Vからインバータやレギュレータを使って+17V,+15V,+5Vなどを作っていますが,そのうち+5Vのインバータがいただけません.コイルが発する高周波音が気になって仕方がありません.+5Vの回路自体は鉄製のシールドケースに入れられており,電気的なノイズ対策は施されているのですが,経年変化によってコイルの共鳴音が大きくなってきたのだと思います.考えられる対策を試みたのですが満足な結果が得られませんでしたので,思い切ってこの部分は汎用のスイッチングレギュレータに置き換えました.ただしこの改造によって外部DC24V電源は使えなくなります.

|

| 【交換したスイッチングレギュレータ電源】 |

ここでひとつ問題が…実はこの受信機,電源を切った際の電圧の落ち方に仕掛けがあります.全部の電源を同時に切ってしまうと,最後に使った状態が維持されません.他の電源に対して,+5Vを数100mS程度遅らせてオフにしないといけないようです.おそらく電源スイッチが切られた瞬間をCPUのウォッチドッグタイマーが監視していて,急いで現在の設定状態をメモリに記憶させるようなシーケンスなんだと思います.当初はスイッチングレギュレータのAC入力を本体のトランスから借りていたのですが,これだと+5Vが一瞬で切れてしまうので記憶処理が行えないようでした.そこでソリッドステートリレー(TS203CS0B)を使ってスイッチングレギュレータのオン/オフを行うように改めました.ソリッドステートリレーの制御電圧はDC3V程度までは「導通状態」を維持してくれますので,制御電源を+17Vから貰うことで状態を記憶するのに十分なリードタイムを得ることができました.

|

| 【ソリッドステートリレー】 |

|

| 5. |

CGA78(LOOP3・BFO基板)を抜き出したときにPLL用のIC(MB15522とMB15523)がやたらと熱いことに気が付きました.これらのICは現在では入手が絶望的で万が一壊れたら大変です.そこで小さな放熱器を付けて少しでも延命に努めることにしました.この放熱器は小型AFアンプ用のものですが,接触面には予め熱伝導性の高い両面テープが貼付されているので取り付けは簡単です.

|

| 【PLL-ICに取り付けた放熱器】 |

|

| 6. |

メータに照明がないことはお話しましたが,部品箱に転がっていたLEDを使って追加しました.本体のディマー機能で照度も調整できるようにしたかったのですが,今回はパネルのリモートスイッチでオン/オフできるようにしました.ディマー回路は2SB553のE-C間電流をフロントパネルのボリュームで変化させる仕組みです.これに相乗りしようと試みたのですが,既存のLEDとの兼ね合いがうまくいかずに諦めました.ボリュームをダブルにしてメータ照明だけ別の回路で調整できるように改造しました. |

|

| ★ これまでにわかったこと |

| 1. |

背面パネルには外部メモリ装置用のコネクタ(ヒロセの1300シリーズで,既に生産中止品ですが探せばまだ入手可能です)があります.ここに何か繋げて遊びたいので,ちょっと実験してみました.こういう遊びをするにはサービスマニュアルが入手できればいいのですが,今のところはmods.dkでダウンロードした回路図だけが頼りです.通信は2400bpsのシリアルで行うようなので,早速ターミナルソフトを繋いでいろいろな文字を送ってみました.ただしNRD93側はTTLレベルなので,そのままでは直接パソコンと接続することが出来ません.そこでamazonでポッチしたMAX232を使ったレベルコンバータをコネクタのシェル内部に組み込みました.

|

| 【シェルに組み込んだレベルコンバータ】 |

さてさて,どんな機能があるのか楽しみにしていたのですが,トライ・アンド・エラーの結果判明したコマンドは次の三種類だけです.しかもそのうち「Q」は意味が分かりませんorz どなたかご存知の方がおられましたらQSPお願いします.

| コマンド |

内 容 |

フォーマット |

例 |

意 味 |

| Q |

不明 |

戻り値 = C |

? |

情報募集中 ⇒  |

| R |

周波数,モード,フィルタの読み出し |

NNNNNNNFM |

005221221 |

周波数=21225KHz/3KHz/USB |

| 数字(9桁) + CR |

周波数,モード,フィルタの設定 |

NNNNNNNFM |

051107012 |

周波数=7011.5KHz/1KHz/CW |

| フォーマットの詳細 |

| Nの値 |

Fの値 |

Mの値 |

| (LSB) NNNNNNN (MSB) |

0=0.3KHz 1=1KHz 2=3KHz 3=6KHz 4=AUX |

0=LSB 1=USB 2=CW 3=DSB 4=FSK 5=FAX |

奇怪にも周波数部分は反転しており,周波数を設定する際は頭の中で前後を逆にしなければなりません.また周波数呼び出しの際,LSB/USBではフロントパネルに表示された周波数に各々1.5KHzが加減算された値が返ってきたりします.それでも簡単に周波数やモードを設定できることが分かったのが収穫です.まぁPICなんかを利用したコントローラを作るのも面白そうですね.

|

|

| ★ 2015/3/19 周波数コントローラ |

| 2. |

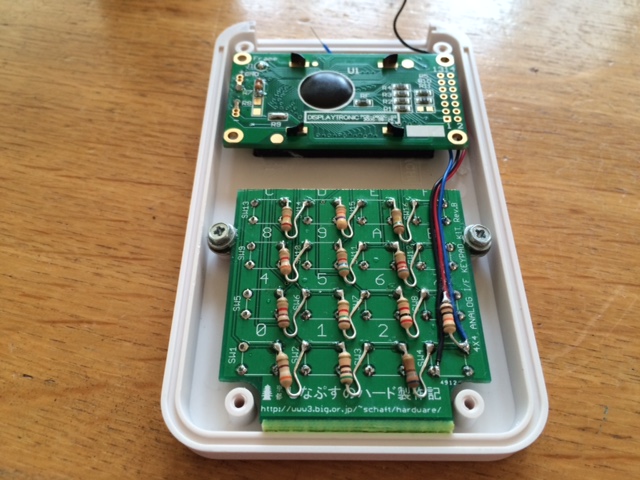

周波数コントローラのプロトタイプを製作しました.選んだケースが小さかったので実装に苦労しましたがなんとか形になりました.当初はLEDで設計していたのですが,プロトタイプは簡単に仕上げるためにLCD仕様としました.制御にはArduinoNanoを使いました.キーボードは所定の抵抗器によって分圧された電圧を,ArduinoのA/Dコンバータで読むことで何れのキーが押されたかを判断します.通常のマトリックスと比較して必要な入力ポートの数を節約できます.タクトスイッチの押下性向上のため,ボタンの周辺を円錐状にザグりました.

|

| 【フロント】 |

キーボードの基板はLCDと干渉するので切断したため,分圧抵抗はタクトスイッチに直付けすることになりました.本番機ではもう少しスマートに仕立てたいですね.

|

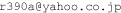

| 【裏側の様子】 |

ケースの都合でLCDは8桁×2行の小型のものになりました.LCDはピリオドも1文字消費するので「21.225.00」のような表示ができず周波数の視認性が良くありませんね.外字にピリオド付きの数字を登録してみましたが,このLCDは登録できる外字の数は8文字だけのようで残念です.行は2行あるので,モードとフィルタの帯域幅を同時に表示させることができました.

|

| 【完成したプロトタイプとNRD93】 |

|

| 【完成したプロトタイプの外観】 |

|